Entre le banditisme politique et la guerre politique : une distinction sémantique essentielle

Un État politique réprime à travers ses juridictions les violences que la loi qualifie comme des infractions criminelles.

Violences criminelles versus contestation politique

Violences qui peuvent être liées au trafic de la drogue, des armes, ou à des adversités entre des gangs armés. Mais dans le cas de la prise d’armes de groupes politiques qui contestent un mode de gouvernance ou un ordre sociétal, cet État se trouve dans une situation de guerre politique, avec l’avantage d’être le garant du droit et de pouvoir y déduire toute sa légitimité d’avoir le monopole de la violence, même si ce droit est contesté par l’autre camp.

La légitimité de l’État en question

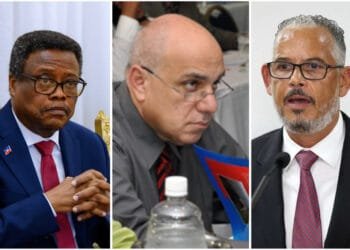

Cette différence est fondamentale dans la définition de l’autorité de l’État et le statut légal des citoyens. Après toute analyse de l’expression « Budget de guerre » dans le discours politique du membre du CPT, Fritz Alphonse Jean, on doit se demander s’il n’y a pas un aveu d’impuissance, d’absence d’autorité de l’État, d’irresponsabilité politique qui invalide le Conseil présidentiel de transition.

La Constitution à l’épreuve de la crise

Comme mécanisme institutionnel représentatif de la fonction de présidence, le Conseil présidentiel de transition aurait les articles 140 et 143 à sa disposition pour agir dans une situation où l’ordre social serait menacé par des ennemis extérieurs ou intérieurs. Mais il faut préciser que la répression menée contre des hors-la-loi n’est pas une action de guerre politique et militaire régulière.

Acte de guerre et reconnaissance internationale

Contrairement à un ensemble de stratégies et de tactiques d’offensives ou de défense qui deviennent opérationnelles après la décision et la signature d’un acte de guerre qui autorise un État à se chercher une reconnaissance diplomatique et des alliés pour le soutenir dans cette situation. Dans le cadre de la guerre politique et militaire, on peut prendre le cas de l’Ukraine après l’invasion russe, ou celui de l’Iran après les bombardements offensifs d’Israël.

Le cas des conflits internes en Afrique de l’Ouest

En ce qui concerne la guerre intra-sociétale, la Côte d’Ivoire et le Mali représentent des cas où le pouvoir en place doit mener la guerre contre des rebelles politiques.

Une autre réalité pour Haïti

Mais Haïti ne connaît pas une situation politique où des groupes politiques seraient devenus des rebelles armés. La situation de violence qui existe s’explique par les effets néfastes d’une instrumentalisation politique du banditisme par des dirigeants au pouvoir et ceux de l’opposition.

Deux formes de terrorisme en contradiction

Donc, il s’agit à la fois, mais dans une contradiction qui n’admet pas de synthèse, de deux formes du terrorisme. D’abord, un terrorisme d’État mis en scène avec des acteurs en conflit avec la loi, pour éviter la négociation et les compromis qui auraient diminué le pouvoir de certaines personnalités en fonction.

Ensuite, dans le camp de l’opposition, on observe un terrorisme contestataire avec des revendications démocratiques.

L’exemple des FARC en Colombie

Les rebelles du groupe FARC en Colombie, qui avaient kidnappé la journaliste Ingrid Betancourt, malgré les horreurs commises, se sont transformés en acteurs démocratiques et ont participé à des élections, car à l’origine de leur mouvement armé se trouvaient des revendications politiques populaires.

Mais la décision d’un chef de gang de transformer ses bandes armées en parti politique serait un coup d’intelligence politique, si la mémoire des souffrances vécues par des familles innocentes n’était pas encore vivante aux heures de la paix sociale.

L’État face à sa propre trahison

L’État n’est pas en guerre contre des opposants politiques déclarés. Il est confronté aux conséquences d’une connivence entre pouvoir et opposition que la loi ne peut ni autoriser ni légitimer.

Un État en déficit de souveraineté

En négligeant ses fonctions de contrôle social dans les cadres juridiques définis par la Constitution, l’État se retrouve en déficit de souveraineté pour réprimer les gangs et leurs complices politiques et diplomatiques devenus incontrôlables sur des territoires abandonnés.

Un « budget de guerre » hors contexte

L’expression « Budget de guerre », appropriée en Europe face à la menace Poutine, devient une note dissonante dans la bouche de Fritz Alphonse Jean, car elle obscurcit l’analyse de la nature des violences haïtiennes.

Aveu d’échec et absence de vision

Elle traduit un aveu d’impuissance, d’absence d’autorité, et d’irresponsabilité du pouvoir en place, incapable d’établir un ordre de paix sociale avec la PNH et les FAD’H comme bras répressifs, mais aussi par des politiques d’ingénierie sociale pour réinsérer les jeunes piégés par la misère et les manipulations politiques.

L’État-voyou : une métaphore devenue réalité

Il n’y aura jamais de métaphore pour dissimuler qu’un État et une classe politique qui ont choisi de gouverner avec la main de fer des voyous récoltent inévitablement les conséquences d’un pouvoir en déchéance.

Restaurer le prestige de l’État haïtien

Toutes les décisions et solutions à la crise doivent viser à redonner à l’État son prestige et son autorité. Deux termes chers à François Lesly Manigat dans ses réflexions sur l’État haïtien.

📲 Ne ratez rien avec Hebdo24

Recevez directement nos dernières nouvelles

sur votre téléphone via notre chaîne WhatsApp officielle.

Rejoindre la chaîne WhatsApp Hebdo24

Discussion about this post