Une Nuit Solennelle dans l’Enfer Colonial

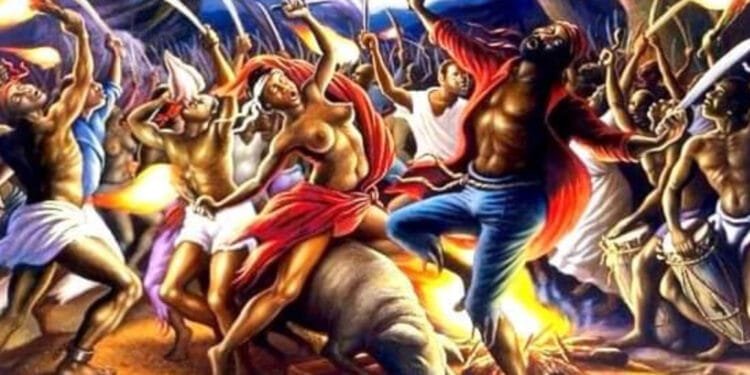

Dans l’enfer colonial de Saint-Domingue, sur l’habitation Lenormand de Mézy, une nuit mémorable du 14 août 1791 marqua un tournant décisif dans l’histoire de l’émancipation des Noirs. Cochers, commandeurs, domestiques et chefs d’ateliers se réunirent dans l’obscurité solennelle pour organiser ce que les historiens nomment à la fois le « complot des esclaves », la « grande réunion politique » et la « cérémonie du Bois Caïman ».

Cette nuit fut le prélude à la révolte incendiaire et meurtrière des 22 et 23 août 1791 dans les plaines du Nord, ébranlant les fondements du système plantationnaire colonial et esclavagiste. Ce moment clé mena, treize ans plus tard, à la proclamation de l’indépendance d’Haïti le 1er janvier 1804.

L’événement du Bois Caïman se prête à une triple lecture : un mythe, une épopée et le cheminement tragique vers une nation opprimée.

Le Mythe : Une Anthropologie Africaine et une Humanité Commune

L’Afrique, souvent reléguée au rang de continent marginalisé dans les récits occidentaux, partage des similitudes frappantes avec les peuples helléniques, célébrés comme les héros fondateurs de la pensée politique et philosophique.

Comme le souligne Fustel de Coulanges dans Les Cités antiques, les sociétés africaines, par leurs rituels, leurs expressions tragiques et leurs manifestations hiérophaniques, s’inscrivent dans une humanité commune avec les civilisations grecques. De son côté, Cheikh Anta Diop, dans Civilisation ou Barbarie et Nations nègres et Culture, met en lumière les influences réciproques entre les civilisations africaines et le reste du monde, révélant une profondeur historique et culturelle souvent méconnue.

Ainsi, la cérémonie du Bois Caïman apparaît comme bien plus qu’un simple rituel ésotérique. Elle s’inscrit dans une anthropologie politique et culturelle africaine, comparable aux consultations d’oracles par les généraux grecs avant les batailles.

Les invocations des divinités africaines par les participants visaient à insuffler courage et unité, mobilisant les esclaves autour de leurs leaders perçus comme les élus des esprits divins. Cette dimension mythique ne justifie en rien les discours dénigrants de certains secteurs religieux rétrogrades. Elle appelle au contraire à une réappropriation fière de cet héritage par les héritiers de la victoire de 1804.

L’Épopée : Une Lutte pour la Liberté

La cérémonie du Bois Caïman s’inscrit dans une épopée héroïque, portée par des figures comme Boukman, Cécile Fatiman, Toussaint Louverture, Georges Biassou et Jean-Jacques Dessalines. Ces « élus » guidés par une mission divine avaient pour but ultime de libérer les esclaves de l’oppression coloniale.

Cette lutte, qui s’étend sur treize années, trouve un écho dans l’allégorie biblique de Moïse guidant les Hébreux hors d’Égypte. Mais ici, l’esclavage colonial fut paradoxalement béni par l’Église catholique romaine, déjà compromise dans les inquisitions et les bûchers.

La prière de Boukman, invoquant un « dieu qui n’est pas celui des Blancs », incarne une religion de résistance : un détournement des passions humaines et divines pour lutter contre l’oppression.

Pourtant, l’épopée n’échappa pas aux contradictions. Toussaint Louverture et Dessalines, conscients de la puissance politique du vaudou comme facteur de mobilisation, menèrent eux-mêmes des campagnes contre cette pratique, craignant les débordements populaires. Ces tensions internes s’ajoutent aux campagnes répressives ultérieures — celles du gouvernement d’Élie Lescot ou encore les actes de vandalisme contre le site du Bois Caïman menés par des groupes protestants influencés par le pasteur Chavannes Jeune.

Ces gestes irrationnels, contraires aux principes démocratiques et à la diversité culturelle, révèlent une volonté d’effacer une mémoire nationale essentielle.

Une Nation Opprimée : La Résistance d’une Identité Africaine

Comme l’explique le sociologue Jean Casimir, la nation haïtienne née en 1804 a vu son identité africaine systématiquement réprimée par des mécanismes institutionnels hérités de l’Occident.

Le vaudou, pourtant né en Haïti, porte encore le stigmate d’une culture opprimée, victime d’un « déni du soi culturel » et d’une construction de l’Autre comme « barbare », selon Laënnec Hurbon (Le Barbare imaginaire).

Et pourtant, le Bois Caïman demeure un symbole universel de liberté, non seulement pour Haïti mais pour toute la Caraïbe et les Amériques. Il incarne la mémoire d’une lutte acharnée pour la restauration de la dignité des Noirs et pour un universalisme des droits humains. Ses échos se retrouvent jusque dans la pensée de la Négritude portée par Aimé Césaire et Frantz Fanon.

Scander « Vive le Bois Caïman », c’est proclamer Haïti comme le royaume d’une Afrique déportée, mutilée, mais toujours en lutte pour sa dignité.

Un Patrimoine à Revendiquer

Le Bois Caïman n’est pas seulement un événement historique : il est un symbole intemporel de résistance et d’émancipation. Il doit être imaginé, perçu et revendiqué comme un patrimoine des peuples noirs, un cri de liberté qui transcende les frontières.

En commémorant cette nuit solennelle, Haïti et les diasporas africaines réaffirment leur identité, leur fierté et leur engagement dans la lutte pour la justice et la dignité.

« Vive le Bois Caïman », c’est aussi « Vive Haïti » — un appel à la mémoire et à la résilience d’un peuple qui refuse l’oubli.

📲 Ne ratez rien avec Hebdo24

Recevez directement nos dernières nouvelles

sur votre téléphone via notre chaîne WhatsApp officielle.

Rejoindre la chaîne WhatsApp Hebdo24

Discussion about this post